部品の位置決めにノックピンを使う事は多いですが、正しくノックピンを使うにはいくつか注意点があります。

この記事でノックピンの目的や使い方、ノックピンを用いた設計や組立時の注意点を紹介するので、ぜひ仕事の参考にして下さい。

ノックピンの目的と使い方

まずはノックピンの目的と使い方を簡単に説明します。

ノックピンの目的

ノックピンは主に部品の位置決めに使います。

部品の基準になったり、一度取り外した部品を再度取り付ける時の再現性の確保にも役立ちます。

あくまでも位置決めが目的なので、力を受けるためにノックピンを設置するのは避けましょう。

ノックピンの使い方と使用例

ノックピンは部品に空けたノックピン用の穴にハンマー等で叩いて圧入します。

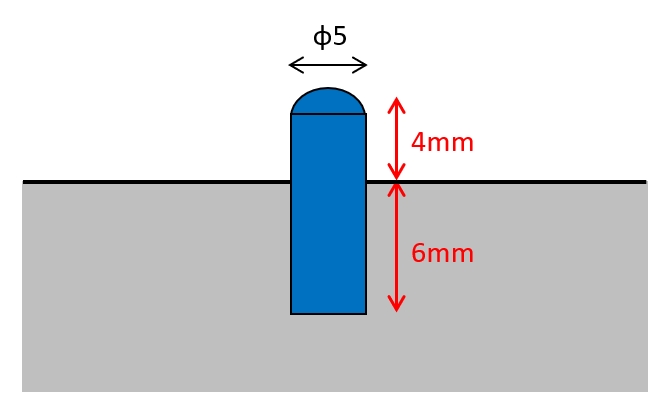

圧入量はおおよそ「ノックピン径+1mm」、飛び出る量は「ノックピン径-1mm」を目安にしましょう。

ノックピンはハンマーで頭を叩きながら圧入しますが、圧入量が多すぎるとこの叩く力も大きくなりノックピンの頭がつぶれてしまう恐れがあります。また出量が多すぎると先端が斜めになって位置決め精度が悪化してしまいます。(完璧に真っすぐ空いている穴なんて無い)

ノックピン用の加工指示に関してはノックピン穴の位置は公差を入れて、穴自体にも圧入できるよう公差を入れましょう。位置は±0.02mm、穴はH7公差で空いている事が多いですが、会社によって微妙に違いがあります。

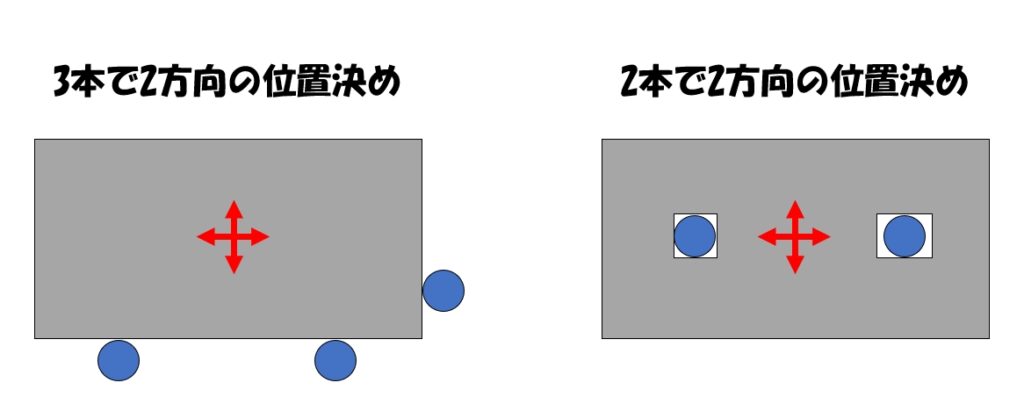

また基本的にノックピンは2本使う事で1方向、3本で2方向の位置決めができますが、位置決め方を工夫すれば2本で2方向の位置決めも可能です。

もし穴がスカスカな場合は、必ずロックタイト等の接着剤を使い抜けないようにしましょう。

他にもダイヤピンを併用した位置決め方法もあります。

考え方は丸穴+長穴の位置決めと同じで、片方のノックピンを基準にし、もう片方のダイヤピンで回転を防止し位置決めします。

この方法だと、両方の部品の位置決め穴が丸穴でも問題なく位置決めできるメリットがあります。

よく使われるのは、ワーク側の位置決め用穴が全部丸穴の場合に多いですね。

ノックピンを使う時の注意点

ノックピンは正しく使う事で性能を発揮しますが、逆に間違った使い方をしてしまうと位置決めがずれたり、部品が上手く取り付かないといった問題が発生してしまいます。

ですので設計者や組立者は次に挙げる注意点に気をつけて、正しくノックピンを使うように心がけましょう。

ノックピンが後から抜ける設計をする

ノック穴は可能な限り貫通穴で加工しましょう。

部品交換や機械の調整時に一時的にノックピンを部品から取り外す事があります。

その場合、通常はノックピンをハンマーで叩いて反対側に抜いて取り外しますが、もしノック穴が非貫通穴だと抜く事ができなくなってしまいます。

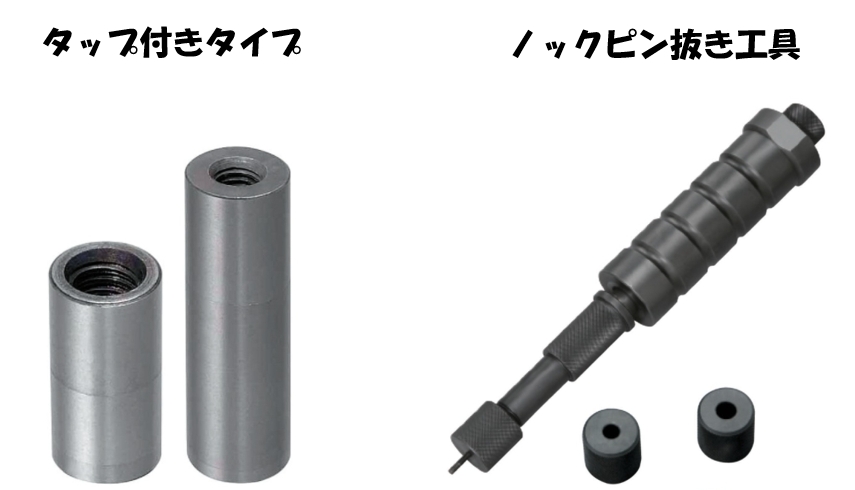

この場合はタップ付きのノックピンを使い、ネジをタップに引っ掛けて“ノックピン抜き工具“を用いてノックピンを引っ張り出します。

※タップ付きのノックピンは最小サイズがφ5mmからしかないので、それ未満の径は必ず反対側に抜ける設計にしましょう。

空気が詰まらないか気にかけよう

ノックピンとノック穴はほぼ密着状態にあります。

もしノック穴が非貫通穴だと、ノックピンをノック穴に入れようとしても中の空気で押し戻されてしまいます。

対処法としては、ノック穴を貫通穴にする、側面にエア抜き用の溝が切ってあるノックピンを使うといった方法があります。

溝付きノックピンを使う時の注意点ですが、溝部分で位置決めしてしまうと位置がズレてしまうので気をつけましょう。

繰り返し衝撃や振動を受ける場所には使わない

ノックピンは圧入することや、ノックピン自体に焼きが入っていることから、ちょっとした衝撃や振動で傷付いたり抜けることはありません。

しかしその衝撃や振動が強いものであったり、繰り返し発生したりした場合はノックピンが抜ける場合があります。

特にノックピンがはまっている部品に焼きが入っていなかったり柔らかい材質の場合、穴が衝撃で徐々に拡がってしまいノックピンが抜けることがあります。

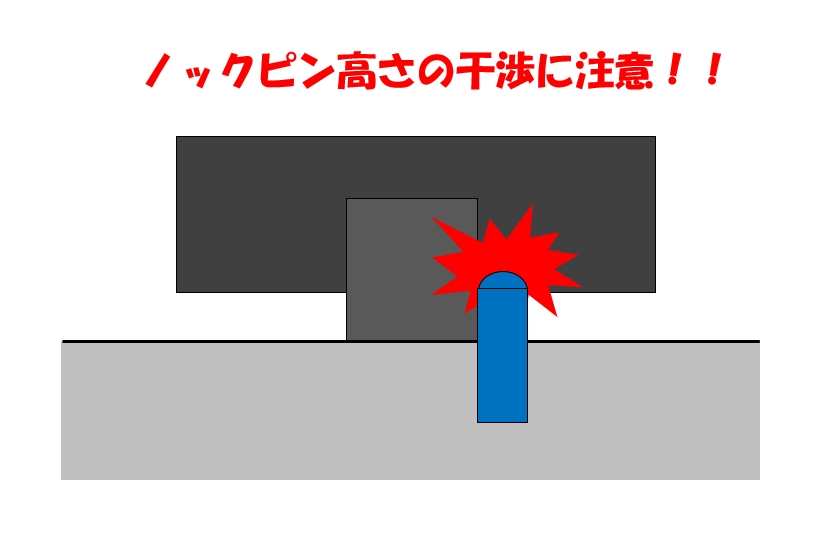

リニアガイドの位置決めでは高さに注意

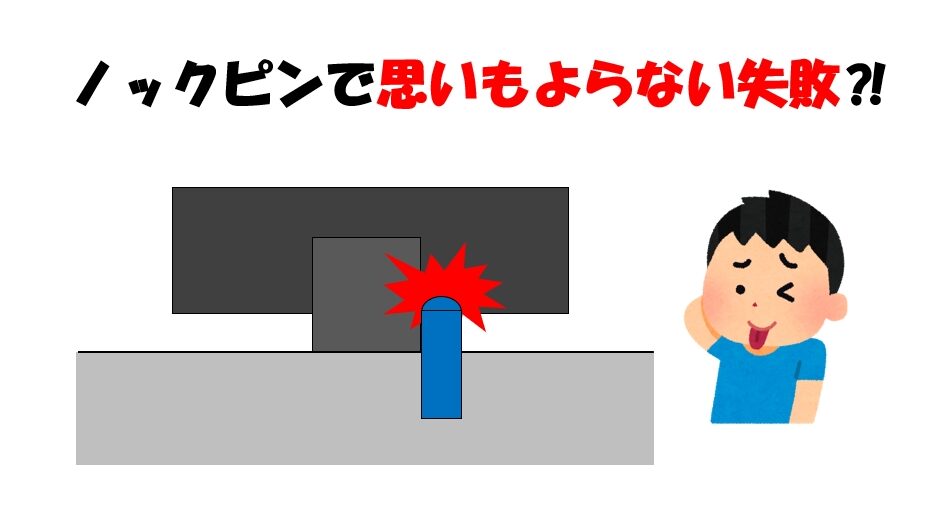

意外と見落とすのがノックピンの高さ方向の干渉です。

特にリニアガイドの位置決めでノックピンを使う場合、レールとガイドの間が狭い事に気付かずに、ノックピンとガイド下面が干渉する事が良くあります。

この場合はノックピンを多めに押し込むのですが、押し込み過ぎると位置決め部分が埋もれてしまうので、横から覗き込みながら注意して押し込みましょう。

以上のことに気を付けて、ノックピンを使用しましょう。

コメント